Juglares

Inicio / Juglares

El “juglar” es una figura histórica y cultural que tuvo gran relevancia en la Edad Media, especialmente en Europa. Se trataba de artistas populares que se dedicaban a recitar poemas, contar historias, cantar, tocar instrumentos y entretener al público en plazas, castillos y ferias. Con el tiempo, este término ha adquirido una nueva dimensión en el contexto latinoamericano, particularmente en la región Caribe de Colombia.

En este nuevo contexto, el concepto de juglar se resignifica y se asocia a los cultores tradicionales que, mediante el canto, la música y la oralidad, han transmitido de generación en generación las expresiones del folclor vallenato. Un juglar caribeño es aquel que narra la vida cotidiana, el amor, la historia y las costumbres del pueblo a través de versos, cantos y el sonido del acordeón. Figuras emblemáticas como Francisco el Hombre, Nandito el Cubano, Sebastián Guerra y Luis Pitre, entre otros, representan esta tradición viva y profundamente arraigada en la identidad cultural del Caribe colombiano.

Nuestros Juglares

Rita Fernández Padilla

Cursó estudios superiores de música en la escuela de bellas artes de dicha ciudad, donde trabó amistad con varios compañeros oriundos de la señorial Valledupar. Integró junto con otras compañeras la agrupación llamada las universitarias para participar con una presentación en el festival vallenato de 1968, lo cual marcó el ingreso de la mujer costeña en el mundo musical vallenato.

Una vez conoció a Valledupar fue cautivada por la indecible belleza de la ciudad de los mangos, el balneario de hurtado y el río Guatapurí, lo que la decidió a fijar su residencia en la capital cesarense a partir del año 1972. Compositora profunda y de gran sensibilidad, autora de afamadas composiciones como: romance de San Andrés, sombra perdida, las sabanas del rodeo, reflejo de amor, ¿Qué tiene Patillal?; entre muchas otras. El himno de Valledupar consagró su ingreso al universo cultural y musical de la tierra de pedro castro, de la cual ya nunca más se marcharía. Autora además del himno de Codazzi.

Obra

A la pregunta ¿Qué la inspiró para componer el himno de Valledupar? Respondió así: «este amor tan grande que siento por esta bella tierra».

El maestro Nabo Nazar Cogollo Ayala le dedicó en 2007 este sentido soneto en el cual se sintetiza buena parte de lo que la maestra Rita Fernández encarna y significa por su vida y obra en el mundo de la música terrígena.

MUSA VALLENATA (Soneto)

A Rita Fernández Padilla

Palpita vibrante en tus dedos de oro Con suave lamento el febril acordeón… Y tú te desdoblas con tierno decoro En límpidas notas que forman canción.

Y cantas y lloras… ¡Tu alma es la vida! Que brota atrevida entre suave quietud… Al alba que el Valle te ofrenda aguerrida Cual savia nacida de su juventud.

¡Te elevas y naces genial en el aire! Tu gesto de artista es el puro donaire De excelsa belleza que tiende a subir… ¡Oh Rita Lucía! ¡Conquista la altura Del sol que te besa con brisas tan puras, Cual grande es la aurora de tu porvenir!

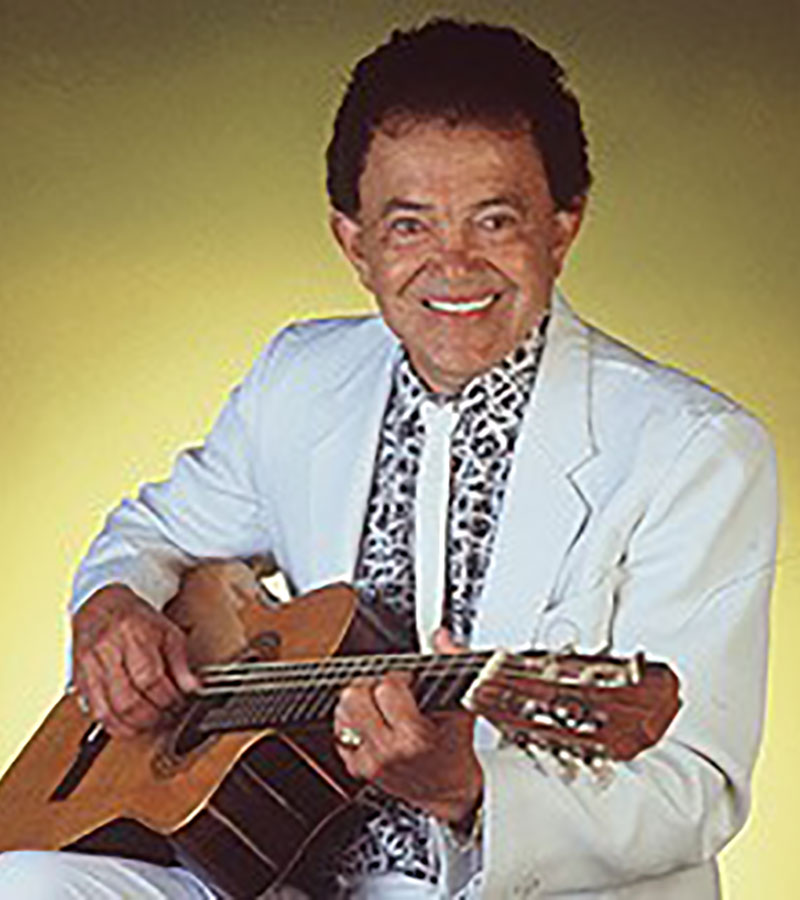

Náfer Santiago Durán Díaz

En medio de todos los triunfos y reconocimientos que ha obtenido el maestro Náfer Santiago Durán Díaz, a lo largo de su carrera como cantautor de música de acordeón, recibe este año el grato y sincero homenaje en el 3° Festival Vallenato Indio Tairona, que ha de realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre de la presente anualidad, en la ciudad de Santa Marta.

Para él este reconocimiento, lo hace sentirse agradecido y feliz de que en una de las regiones donde la inspiración tiene su nido, se le tenga en cuenta y valoren el trabajo que ha venido realizando desde hace más de 78 años. En la vida de Durán Díaz, las canciones juegan de local porque se estacionan en la primera fila de su memoria y por eso no duda en indicar que nació para tocar acordeón.

Náfer Santiago Durán Díaz, considerado el “rey del tono menor”, recibirá su reconocimiento en esta versión.

LEGADO MUSICAL

La vida del “rey del tono menor” empezó a escribirse el 26 de diciembre de 1932, cuando nació en El Paso, Cesar, en el hogar formado por Náfer Donato Durán Mojica y Juana Francisca Díaz Villarreal, siendo el menor de la dinastía Durán, quien al lado de sus hermanos han escrito las gloriosas páginas del folclor vallenato. Heredó de su familia paterna el talento para la música de acordeón y recogió las experiencias de sus hermanos y tíos, para crear su propio estilo iniciando en este arte desde temprana edad.

Al respecto, ‘Naferito’, como es conocido cariñosamente, señala: “Yo comencé a tocar el acordeón, a la edad de siete años; el acordeón me lo regaló mi papá, era un acordeón que le decíamos de aumento y tenía una sola hilera de pitos, la primera pieza que toque fue aquella que le decimos “La vaca prieta”, más o menos a los once años ya yo tocaba bailes, pero no acompañado de caja y guacharaca sino con bombo, redoblante y maracas, a eso le llamaban ‘colita’. Luego me incliné aún más por este arte porque veía que a Luis Felipe le iba muy bien con las mujeres cuando estaba tocando, entonces un día me dije, yo me voy también a meter a acordeonero a ver si también mujereo como mi hermano”.(1)

Los estudios primarios, que cursó hasta quinto elemental, los alternaba con los oficios de campo en la hacienda Las Cabezas, donde laboraba como aserrador y luego como vaquero; y en sus ratos libres se acercaba al maestro Víctor Julio Silva Camargo, padrino de su hermano Alejo, quien le enseñó las primeras notas del acordeón, igualmente le aconsejaba que lo más importante de tocar acordeón era el estilo que la persona cosechara porque eso lo iba a identificar.

«Yo comencé a tocar el acordeón, a la edad de siete años; el acordeón me lo regaló mi papá, era un acordeón que le decíamos de aumento y tenía una sola hilera de pitos, la primera pieza que toque fue aquella que le decimos «La vaca prieta»».

La popularidad de los hermanos Durán crecía diariamente, ya que amenizaban las parrandas los fines de semana en las diferentes fincas de la mayoría de la familia Gutiérrez de Piñeres. “Entonces El Paso, Chimichagua y sus alrededores, dependían laboralmente de la hacienda Las Cabezas, donde nos relacionábamos con los diferentes músicos. Recuerdo que El Paso era un pueblo tamborero, donde mi mamá se reunía a bailar tambora, pajarito y chandé; igualmente teníamos contacto con nuestro primo de segundo grado Heriberto Pretel Medina, autor de la tambora “La candela viva”, y yo siendo testigo de los cantos de tambora y las cumbiambas con acordeón me fui enamorando del folclor viendo tocar a otros acordeoneros en las fincas”, asegura el maestro Durán Díaz.

Reconoce que fue difícil ser aceptado en los círculos sociales de la élite vallenata en la capital cesarense, y ese logro se dio de manera coincidencial cuando en cierta ocasión acompañó a su patrón, don Germán Gutiérrez de Piñeres. “En aquella ocasión me correspondió acompañar a mi patrón a Valledupar que iba hacer unas diligencias, cuando llegamos a la plaza Alfonso López, entró al Café La Bolsa, donde estaban parrandeando sus amigos Rafael Escalona, Andrés Becerra y otros acompañado de las notas alegres de ‘Colacho’ Mendoza, entonces entró al lugar y me dejó afuera cuidando las maletas; en determinado momento don Germán le dijo a ‘Colacho’: ‘allá afuera tengo cuidando las maletas a Náfer, hermano de Alejo Durán, ese sí le da sopa y seco a usted’. Fue cuando Andrés Becerra en defensa de su amigo le respondió: ‘que venga pa’ que Colacho lo joda’; así empecé a ser apreciado y admirado por los círculos sociales de la ciudad de Valledupar”, aseveró Naferito.(2)

Creció al lado de sus hermanos tocando acordeón, y cuenta que su hermana Sabina lo hacía bien pero dejó a un lado sus inclinaciones artísticas porque cada vez que Alejo veía que cogía el instrumento le decía que “el acordeón era sólo para hombres”. Enriqueció su estilo tocando en las colitas, interpretando ritmos foráneos como pasillos, fox-trox, vals y otros, acompañados de bombo, redoblante y platillos.

TRIUNFOS EN LOS FESTIVALES REGIONALES

Desde 1970 empezó a prepararse para participar en el Festival de la Leyenda Vallenata, obteniendo el título de Rey Vallenato en la novena versión del aludido evento, en 1976, venciendo en la final a los acordeoneros Alberto ‘Beto’ Muegues, Ramón Vargas y Juancho Polo Valencia. En esta contienda musical lo acompañó en la caja Simón Herrera y en la guacharaca Abel Suárez; interpretando en la final el paseo “El estanquillo”, el merengue “Teresita”, la puya “Déjala vení”, todas de su autoría; y, el son “Altos del Rosario” de su hermano Alejo Durán.

En 1983, se presentó nuevamente al Festival de la Leyenda Vallenata siendo declarado “fuera de concurso” por el jurado integrado por Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Rafael Rivas Posada, Miguel López Gutiérrez y Leandro Díaz Duarte. Este hecho único ocurrió porque el jurado consideró que Náfer Durán no tenía contendor, siendo coronado Rey Vallenato en esta oportunidad Julio Rojas Buendía.

Sobre este hecho ‘Naferito’ referencia: “Esa vez no alcancé mi segunda corona porque Gabo y los demás jurados no quisieron. Eso ya no importa porque quedé metido en la historia como el primer acordeonero que tocó mejor que todos en un Festival de la Leyenda Vallenata. Esa noche después del fallo Gabo me dijo que era un fuera de serie y esa vaina es mucho cuento”.(3)

Ha sido Rey Vallenato en el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, La Guajira, en la Categoría “Primaveras del Ayer”, en los años 2003 y 2007. Igualmente se coronó Rey Vallenato en el Festival Vallenato del Magdalena Medio de Barrancabermeja, en 1987 y en el Rey de Reyes 1992.

En lo referente a su capacidad como acordeonero ha sido considerado por la crítica como uno de los mejores. En cierta ocasión, Consuelo Araujo Noguera, le preguntó a Alejo Durán quién era el mejor entre él y sus hermanos Luis Felipe y Náfer. Y no dudó en decir que su hermano Náfer”.

SUS PRINCIPALES ÉXITOS

Su primera composición fue el merengue “Cuando miro esos ojitos”, tenía 18 años de edad cuando creó los primeros versos que le inspiró la joven Felícita Melo; luego la creatividad musical siguió su curso y hoy son más de un centenar de composiciones entre grabadas e inéditas.

El maestro Náfer Durán reconoce que una de sus composiciones más exitosa es el paseo “Sin ti”, compuesta en tono menor y la que más sobresale en este estilo, ya que los especialistas consideran que el tono menor es el más complicado de interpretar. Esa canción se la hizo a su esposa Rosibel Escorcia Mure, aquella mujer que lo ha acompañado en la crianza de sus hijos Víctor Julio, Denis Esther, Luis, Náfer Santiago, Marelvis, Juan, Armando, Odalis, Jaime, Jader, Delvis Rosa, Elkin Javier y Martha.

“Cada uno busca continuamente su propia mitad” decía Platón, y esa frase se cumplió en la vida de Náfer Durán, quien encontró en Rosibel la media naranja que tuvo buscando por mucho tiempo. Y fue ella precisamente quien le inspiró su canción más representativa, grabada y convertida en éxito mundial por Carlos Vives. Una estrofa narra:

Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma

lo que está sintiendo mi sincero corazón

ya no tengo paciencia

ya no tengo calma

solo vivo triste y loco por tu amor (bis).

Sin ti no puedo estar

mi corazón se desespera

no lo dejes sufrir más,

porque le duele y se queja.

Toda la culpa la tienes tú

si lo dejas que se muera (bis)…

Por Carlos Alberto Ramos

- Los últimos juglares: Náfer Durán. Jorge Naín Ruiz.

- Entrevista 7 de noviembre de 2016. Carlos Alberto Ramos. Valledupar.

- Náfer Durán, un fuera de serie con el acordeón. Juan Rincón Vanegas.

José María Argote “Chema” Martínez

Hijo de Antonio Martínez y Natividad Argote y hermano de madre de Luis Enrique Martínez, “El Pollo Vallenato”, a quien siempre le llamó Enrique, ha quedado en la memoria de nuestro folclor como el juglar de los juglares del acordeón de la música vallenata.

“Chema” aprendió a tocar el acordeón a los 12 años al lado de Luis Enrique Martínez, quien ofició de maestro. Su vida como profesional de este instrumento la inicio un año después, en unas fiestas de Corralejas que se celebraron en San Ángel, Magdalena, y desde esas festividades en adelante no dejó de tocar el acordeón, del que no se desprendió en vida.

José María Argote o “Chema” Martínez, su nombre artístico (febrero 29 de 1.935, Hatico, Guajira-18 de febrero de 2.017, Barranquilla).

Al poco tiempo de su lanzamiento como profesional, por tres años consecutivos, con un maraquero, ya que los cajeros y guacharaqueros, que por sus escases no hacían parte integral y regular del acordeonero, y tampoco se los exigían, acompañó a Alejandro Durán en una correría por las poblaciones y haciendas de la ribera del río Magdalena, entre otras, La Bomba, Yucal, Punta Piedra, Bálsamo, Moler, donde nació Abel Antonio Villa y Sitio Nuevo. Por ese entonces, cuando la tarifa que cobraban era de un peso por tema, una de las responsabilidades de “Chema”, además, de recordarle, por razones obvias, de que no alargara tanto los temas, y de tocar de vez en cuando el acordeón y las maracas, su mayor responsabilidad se centraba en contabilizar las canciones que tocaban, de 80 a 200, las que, en un cuaderno apuntaba con rayitas. Y al finalizar los toques todo se resumía en sumarlas, para luego multiplicarlas por la tarifa con antelación acordada. Así de simple era como, por ese entonces, estos juglares de la oralidad de nuestro folclor arreglaban las cuentas con sus clientes, los que, sin reparo alguno, de inmediato se las cancelaban. Era una especie de versión de “vaca pasada, vaca paga”, que era de uso común entre los ganaderos analfabetas, de por lo menos, de esta región del caribe.

Otra de las correrías famosas de “Chema” Martínez la hizo con Camilo Namén, correrías que se iniciaron en 1.969 y terminaron en el 2.001, año en que la Farc perpetró el homicidio de Consuelo Araujo. Con Camilo se presentaron en Bogotá, Medellín, Armenia, Pereira, Valledupar, Sincelejo, Sahagún, El Banco, Chimichagua, Maicao y Riohacha, entre otras ciudades y poblaciones. Con Camilo normalmente viajaban en su carro, y sin ningún interés económico de su parte. Pero eso sí, les hacía contactos y les conseguía contratos. Estos viajes Camilo los aprovechaba para versear, vender rifas de camionetas y joyas y para comprar mercancías para un almacén que tenía en Algarrobo. Las rifas de Camilo Namén fueron famosas, en especial cuando con 10 clientes rifaba una camioneta último modelo.

“Chema” se casó en Granada, Magdalena, año 1.956, con Doña María Domitila Acuña Díaz (El Banco, julio 8 de 1.947-Barranquilla, febrero 26 de 1.994), desde donde parten hacia El Copey, Cesar, su residencia transitoria hasta el año 1.986, año en que, por insistencia de su esposa, por un lado, y por el otro, porque la situación económica de la región, castigada por la debacle económica que empezó azotar el cultivo del algodón, por ese época una fuente de ingresos importantísima para la subsistencia del gremio de acordeoneros de la región, lo terminan de convencer, de que la capital del Atlántico, en donde vivió hasta el día de su muerte, podría ser la mejor opción a tomar.

Abel Antonio Villa Villa

Abel Antonio Villa inició en el arte musical a los 9 años. Se le ha reconocido como el “Padre del Acordeón” por que decía ser el primer acordeonero que llevó este instrumento a la grabación comercial. En 1943 lo hizo en acetato y en 1944 en pasta sintética con el Sello Odeón. Sin embargo ya sabemos que el prmero en grabar fue Pacho Rada con la Cumbia “La Sabrosita” y el Boton de Oro Es un músico que ha hecho gala y se enorgullece de su color, el mismo se denomina “El Negro” Abel Antonio.

Al contar su experiencia musical reconoció como sus más importantes contendores a Emiliano Zuleta Baquero, Francisco Rada Batista, (quien fue su maestro que le eseno a tocar el acordeon) Luis Enrique Martínez, Juancho Polo Valencia y Alejandro Durán.

(Tenerife, Magdalena; 1 de octubre de 1924 – Barranquilla, 10 de junio de 2006) fue un acordonero y compositor de la música vallenata.

En 1943, Villa fue dado por muerto y velado de cuerpo ausente durante cinco noches, cuando apareció tras andar de juerga por pueblos de la región, anécdota que dio origen a su icónica composición La muerte de Abel Antonio A raíz de esa experiencia, Abel Antonio Villa se vistió de blanco toda su vida en conmemoración de sus cinco noches de velorio. El 10 de junio de 2006 falleció en Barranquilla, a causa de una insuficiencia renal que lo obligaba a practicarse constantemente hemodiálisis.3 Villa fue el compositor de «La muerte de Abel Antonio», «El Higuerón», entre otras.

Francisco Rada Batista «Pacho Rada»

Nació en la finca Los Veranillos, cerca de Plato (Magdalena), el 11 de mayo de 1907, en el hogar formado por Alberto Rada Ballesta, otro gran juglar de la música de acordeón, hoy conocida como Música Vallenata, y María Gregoria Batista Villarreal..

Las circunstancias en que se levantó, signadas por la pobreza y la falta de oportunidades, hicieron que creciera alejado de las aulas escolares. Analfabeta, sólo aprendió a escribir su nombre cuando tenía 80 años y el INEM de Cartagena le concedió el título de Bachiller Honoris Causa. Aunque convivió con varias mujeres, mantuvo su hogar con Manuela Oviedo, su esposa, hasta la muerte de ésta.

Tuvo 11 hijos, uno de ellos es el Rey Vallenato Alberto Rada. A la edad de 4 años, y a escondidas, Pacho Rada aprendió a tocar el acordeón, tomándolos sin permiso de cuanto músico amigo llegaba a su casa, que era de parranda y jolgorio, especialmente en el mes de noviembre, con motivo de las Fiestas de San Martín de Loba. Me contó Pacho Rada que en una ocasión, en una parranda, mientras la gente almorzaba, él agarró un acordeón y comenzó a tocar “La Chencha”, en tan buena forma, que lo dejaron seguir amenizando la fiesta y desde entonces no paró de hacerlo, tocando el acordeón casi hasta el día de su muerte.

Enseno a tocar el acordeón a Abel Antonio Villa y A Juancho Polo Valencia, El más entusiasta seguidor que tuvo en sus inicios fue su papá y él tuvo como ídolo en esos primeros años a su tío Manuel Rada. Pero el acordeón ni las muchas canciones exitosas que le grabaron le dieron a Pacho Rada para vivir cómodamente. Sus últimos años los vivió en las afueras de Santa Marta en calidad de iniciador del barrio de invasión La Paz, rodeado de nietos, bisnietos y sobrinos anhelantes de robarle los secretos de su acordeón.

Mayormente, a lo largo de su vida, derivó su sustento y el de los suyos de sus oficios como agricultor, chalán, domador de bestias, ponedor de bálsamos y corralero. En una palabra, Pacho Rada fue un humilde hombre de monte.

Sus canciones y su habilidad como acordeonero lo pusieron en el camino de la fama desde el año 1930, cuando hizo su primera grabación en la casa Curro de Cartagena, lo que si no lo hizo rico le dejaba cada día nuevos amigos y admiradores. Tambien grabo en la emisora La voz de la Patria, en el programa que realizaba Camacho y Cano donde grabo la Cumbia “La Sabrosita” y la del Boton de Oro. Vista asi las cosas, Pacho fue el primer juglar en grabar música Vallenata y no el maestro Abel Antonio Villa, como erróneamente se ha pensado.

Muchos reconocimientos y condecoración recibió este gran juglar vallenato, especialmente en los últimos años, tal como la exaltación como Rey Vallenato Vitalicio, al ser el Padre viviente de la Dinastía de los Rada, reconocimiento efectuado por el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar en el año de 1999.

La Fundación nacional Festival de Interpretes de la Música Vallenata “Indio Tairona” realizo su primer festival en Octubre de 1999, en honor al maestro Pacho Rada Nunca había competido en Festivales, hasta que se animó en el año de 1998 a ir al Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, donde se quedó con el premio al Mejor Veterano.

En gira artística sólo salió a Venezuela, pero logró llevar su música y su acordeón a diversos escenarios en distintas ciudades de Colombia. Sus canciones más conocidas son: “La lira plateña”, “Cipote luto” y “El botón de oro”, entre otras, y se le reconoció como el Rey del Son, especialmente por “El tigre de la montaña”, nombre con el cual se realiza un festival en El Difícil (Magdalena) en honor a su memoria. Es autor del son “Abraham con la botella”, infaltable pieza en el repertorio de los concursantes de los Festivales Vallenatos.

Pacho Rada, aun bajo sus pesados largos años, nunca pudo bajarse de los escenarios artísticos y su inspiración se mantuvo siempre activa. En 1998 protagonizó la película de largo metraje “El acordeón del diablo”, una producción alemana que cuenta la historia de Francisco el Hombre, con quien siempre fue confundido Pacho Rada, imaginario alimentado por sus propios hijos, llegando uno de ellos a escribir un libro sobre este tema. Murió el 16 de julio de 2003. Su sepelio, en Santa Marta, fue uno de los actos más multitudinarios que haya visto esta ciudad.

Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez

Conocido como «El jilguero de la Sierra Nevada de Santa Marta», fue un compositor, músico y cantante colombiano. Es además considerado uno de los principales pioneros de la popularización del vallenato. También fue con Bovea uno de los primeros íntérpretes de las canciones de Rafael Escalona.

Era hijo del comerciante de marinilla Roberto de Jesús Buitrago y de la cienaguera Teresa Mercedes Henríquez. Su instrumento musical era la guitarra con la que recorrió el litoral norte de Colombia. En Santa Marta conoció a un joven peluquero, Julio César Bovea (1934 – 2009), con el cual fundó un dúo y llegaron a ser los primeros intérpretes de las canciones de su contemporáneo Rafael Escalona (1927 – 2009). El dúo duró pocos años hasta el momento en que Bovea se separó y fundó el trío «Bovea y sus Vallenatos».

Buitrago también interpretó canciones de Tobías Enrique Pumarejo, Andrés Paz Barrios y Emiliano Zuleta. Tuvo también, como Escalona, el honor de ser mencionado por el nóbel de literatura Gabriel García Márquez en una de sus crónicas de 1983. El escritor dice de él: el primero que puso la música vallenata en el comercio, dando a conocer a muchos compositores, que hoy goza de mucho renombre.

Jilguero de la sabana

Los años cuarenta vieron nacer en Colombia a las más importante figuras de la música popular colombiana del siglo XX. Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez fue el pionero del vallenato en el interior del país. En 1943, para inaugurar sus estudios de grabación y de prensaje de discos que fueron los primeros del país, el propietario de las emisoras Fuentes de Cartagena, el músico y empresario Antonio Fuentes «Toño» (1907-1985), invitó a Buitrago y sus acompañantes (Angel Fontanilla, Efraín Torres y Carlos «El Mocho» Rubio) quienes eran muy populares en la costa Atlántica por sus presentaciones en teatros y emisoras locales, para que participaran en la primera grabación hecha totalmente en Colombia. El 12 de marzo de ese año, en la calle de la Universidad, en la ciudad Amurallada, en el tercer piso de la emisora, se grabaron «Las mujeres a mí no me quieren» y «Compae Heliodoro», una canción de Buitrago dedicada a su amigo de toda la vida, Heliodoro Egüis Miranda.

Buitrago en el amor

«Las muchachas se volvían locas por Buitrago», dice Aurora de Fontanilla, esposa de Ángel Fontanilla, segunda guitarra del conjunto, ya fallecido. «Su porte, cabello rubio y ojos azules, lo hacían muy atractivo. La gente se agolpaba en los radioteatros de las emisoras para verlo cantar». Entre 1943 y febrero de 1949, Buitrago grabó unas cincuenta canciones para discos Fuentes. En algunas de ellas, tales como La gota fría (que Buitrago grabó con el nombre Qué Criterio) y «Grito vagabundo», de Emiliano Zuleta, fue acompañado por el conjunto Los Trovadores de Barú, que dirigía José Barros.

El compositor barranquillero Juancho Esquivel, quien hacía los arreglos musicales de este grupo, aún recuerda (a sus 79 años) la noche en que grabaron «La víspera de año nuevo»: » Buitrago se vestía siempre impecable, de blanco. Como la energía fallaba mucho durante el día, tenía sus bajonazos, don Antonio Fuentes prefería siempre grabar de noche. Buitrago me mostró un poema que había compuesto Tobías Enrique Pumarejo a su novia Doris del Castillo Altamar. Le hicimos algunos cambios a la letra y le hice el arreglo musical en ritmo de merengue. Yo mismo toqué el clarinete que suena cuando empieza la canción».

Pionero de la música popular

Buitrago fue la primera estrella de la música popular colombiana. También fue una especie de mecenas de muchos compositores sin los que hoy no podría ser concebido el folclore del país. Sacó del anonimato a Rafael Escalona, a Emiliano Zuleta, a Abel Antonio Villa -de quien fue gran amigo-, a Tobías Enrique Pumarejo, a Chema Gómez, a Luis Pitre y a Eulalio Meléndez, el compositor de «La piña madura».

Cierta noche de febrero de 1894, en la casa del señor Godofredo Armenta, en Ciénaga, los asistentes observaron que la mayoría de los invitados al baile admiraban el tamaño y hermosura de una piña que había sido colocada en el «seibó», una especie de mueble de comedor, y que estaban más pendientes de la fruta que de la belleza de las mujeres. A Meléndez se le ocurrió ahí mismo una letra y melodía, que Buitrago modificó cuando grabó esta canción.

Muerte

Una semana antes de morir, el 19 de abril de 1949 (unos dicen que fue envenenado, otros que falleció de cirrosis, algunos más que lo afectó una neumonía extrema) Buitrago le pidió el favor a Abel Antonio Villa para que lo acompañara a comprar una cuna para su hijo recién nacido, Gregorio. Según entrevista que le dio al periodista colombiano Bernardo Vasco, en el año 2005: «Ya estaba muy enfermo y fue la última vez que lo vi; éramos compadres». «En el cuarto donde fue velado su cadáver, rodeado de amigos y demás seres queridos, se encontraba arrinconada y triste su inseparable guitarra de sus amores. Fue muy llorado nuestro cantor», precisa Díaz-Granados. Buitrago murió muy joven, de 29 años, pero más de sesenta años después de su fallecimiento, es uno de los cantantes que más vende discos en Colombia. Por esas paradojas del destino, el mismo día cuando falleció, llegó de La Habana el propietario de Discos Fuentes. Traía un contrato para que Buitrago cantara e hiciera algunas grabaciones con la Orquesta Casino de la Playa, que dirigía el pianista Anselmo Sacasas.

Juan Manuel Polo Cervantes «Juancho Polo»

Mejor conocido como Juancho Polo Valencia, (n. corregimiento Concordia, municipio de Cerro de San Antonio, Magdalena, 18 de septiembre de 1918 – f. Fundación, Magdalena, 22 de juliode 1978) fue un juglar compositor de música vallenata, conocido por canciones como Alicia adorada, Lucero espiritual, Marleny y Si si si. Sus composiciones vallenatas fueron grabadas e interpretadas por importantes cantantes del género vallenato como Carlos Vives, Diomedes Díaz y Jorge Oñate.

Hijo de Juan Polo Meriño y María del Rosario Cervantes Verdugo, quienes tuvieron dos hijos Juan Manuel «Juancho» y María. Algunas versiones afirman que nació en el corregimiento de Concordia y otra que en el corregimiento de Candelaria, ambos en el municipio de Cerro de San Antonio, Magdalena. Fue bautizado el 14 de febrero de 1919 en la parroquia del Santo de Padua.

Fue alumno del acordeonero Pacho Rada quien le enseñó a tocar el acordeón. Juancho Polo Valencia junto a los músicos Rada, Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez y Abel Antonio Villa realizaron cantos de juglaría por el departamento del Magdalena Grande.

Juancho Polo y Alicia María, tuvieron un hijo, Sebastián Polo Hernández. La admiración al poeta payanés precursor de la poesía moderna en Colombia, Guillermo Valencia, fallecido en 1943, fue inspiración para que Juancho Polo se cambiara su apellido por el del poeta a los 24 años de edad; por esta razón utilizó como segundo apellido Valencia.

Se casó con Alicia María Hernández Páez, en la parroquia del Cerro de San Antonio. La más famosa canción suya es, sin discusión alguna, “Alicia Adorada”, un lamento de reclamo a Dios por la muerte de su esposa, muerta de parto en el corregimiento de Flores de María del municipio Sabanas de San Ángel, Magdalena, donde se había establecido con ella.

Se murió mi compañera, que tristeza,

se murió mi compañera que dolor

y solamente a Valencia, ay hombe,

el guayabo le dejó.

Composiciones: Alicia Adorada, El Pajaro Carpintero, Lucero Espiritual, El Provincianito, Si, Si, Si, Marleny, El pseo de Concordia, Nina Mane, El Diuende, Jesucristo con San Juan, entre otras.

Julio César Bovea Fandiño

Conocido como Julio Bovea, fue un guitarrista colombiano, intérprete de vallenato, música que llevó de la región Caribe colombiana al interior del país. Bovea lideró el trio musical Bovea y sus vallenatos;1 con Bovea y Ángel Fontanilla en las guitarra, y Alberto Fernández en el canto.

Tras una gira de conciertos en Argentina en la década de 1950, la agrupación se popularizó tanto que alcanzaba superventas en todo el país. Bovea vivió en la Argentina por más de tres décadas y luego la agrupación se disolvió, por lo que la fama del trio decayó.

(Santa Marta, 8 de septiembre de 1934 – Bogotá, 11 de septiembre de 2009)

Familia

Contrajo matrimonio con Ligia Castelblanco, de cuya unión nacieron cuatro hijos: Julio, Gladys, Estela y Roberto, con quienes se marcharía a la Argentina, lugar donde lograría un gran éxito con su músical. Vivió durante treinta años en Buenos Aires, donde aún residen su esposa e hijos.

Trayectoria

Inició su vida musical a sus 15 años de edad, cuando falleció su padre quien era la guitarra marcante de Guillermo Buitrago. Bovea realizó varias labores para el sostenimiento económico de su madre y hermana, por lo que desempeñó los oficios de: peluquero, dentista, recolector de algodón y carbonero.2 Cuando fallece Guillermo Buitrago, forma en Barranquilla el trío «Bovea y sus Vallenatos»: Bovea como guitarra puntera, Ángel Fontanilla como guitarra marcante y la guacharaca y voz principal, Alberto Fernández.

Muerte

Julio Bovea murió en la clínica San Rafael de Bogotá, después de estar sometido durante 22 días a un tratamiento de diálisis. Murió en compañía de su hijo Roberto, quien viajaría de Argentina para cuidar a su padre en sus últimos días de vida.

Discografía

Julio Bovea, el primer arreglista de los temas de Rafael Escalona como:

1962: Los cantos vallenatos de Escalona (Bovea y sus vallenatos) Con la participación del acordeonero Nicolás Elías «Colacho» Mendoza.

- La casa en el aire

- La Molinera

- Rosa María

- Almirante Padilla

- La maye

- María Tere

- El pirata

- La patillalera

- El testamento

- La brasilera

- El chevrolito

- La vieja Sara

- La custodia de Badillo

- El villanuevero

- El playonero

- La resentida

- El pobre Migue

- El tigre de Las Marías

Los de Julio Erazo: Yo conozco a Claudia, La raya, La seña.

Los de José Barros: El vaquero, La llorona loca, Arbolito de navidad.

Los de Crescencio Salcedo: El cafetal.

Julio Bovea también arregló para muchos otros autores colombianos y fue el compositor de temas como ‘El montañero’, ‘El tigre guapo’ y ‘La mujer celosa’.

Julio Erazo Cuevas

Se crió en El Guamal, Magdalena, a donde se trasladó su familia cuando él tenía un año de edad. Sus padres, José Ignacio Erazo París y Carmen Cuevas Vallarry, fueron sus primeros maestros. Su padre era un periodista pastuso, virtuoso guitarrista. Decía Julio: “Recuerdo la voz maravillosa de mi madre, quien además de cantar tangos clásicos, interpretaba como nadie el piano”.

De joven; Julio, antes de dedicarse a la música, fue proyeccionista de cine en Bucaramanga, enfermero en Tamalameque y profesor de escuela en San Sebastián de Buenavista (Magdalena), tiempo durante el cual conoció a una alumna que se convertiría en su esposa, Elides Martínez, con quien tiene varios hijos.

Julio Erazo Cuevas, compositor y cantante colombiano, nació en Barranquilla, el 5 de marzo de 1929.

Trayectoria

Julio Erazo, ha compuesto más de 350 canciones entre vallenatos, tangos, boleros, paseos, bambucos, guabinas, cumbias, merengues, porros, sones, puyas, corridos, valses, baladas y rancheras. Como músico, tuvo agrupaciones como Julio Erazo con sus Guamaleros, Julio Erazo y sus Chimilas. También integró Los Corraleros de Majagual, la Orquesta de Pacho Galán y Los Teen Agers.

Fueron las primeras canciones en la voz de su madre las que lo llevaron a escribir ‘Lejos de ti’ (1948), uno de los tangos más reconocidos en Latinoamérica, grabado por el grupo argentino ‘Los caballeros del tango’, bajo la voz líder de Raúl Garcés.‘La puya guamalera’ fue la primera creación del maestro en el ámbito de la música popular colombiana.

Otras de sus canciones fueron: ‘Hace un mes’, ‘El bailador’, ‘Yo conozco a Claudia’, ‘Rosalbita’, ‘Mi tinajita’, ‘Espumita del río’, ‘La pata pela’ «Aquí esta el Magdalena» y ‘Compae Chemo’, , dada a conocer por el primer rey Vallenato Alejo Durán; esta composición, conocida en toda la costa Caribe colombiana, describe el compromiso que le incumplió a su compadre Montes, de acompañar con su guitarra, una fiesta de su cumpleaños.

El compositor de temas como ‘El montañero’, ‘El tigre guapo’ y ‘La mujer celosa’.